- geb. 14.5.1872 in Paris

- gest. 24.5.1906 in Angoulême (Dép.Charente)

Französischer Automobilkonstrukteur und Rennfahrer; eines von fünf Kindern (drei Söhne, zwei Töchter) einer Pariser großbürgerlichen  Familie; gründete gemeinsam mit seinen Brüdern Louis und Fernand 1898 in Billancourt (Dép. Hauts-de-Seine) die Automobilfirma Renault .

Familie; gründete gemeinsam mit seinen Brüdern Louis und Fernand 1898 in Billancourt (Dép. Hauts-de-Seine) die Automobilfirma Renault .

Marcel, Louis und Fernand Renault

Er nahm mit seinem Bruder Louis aus Gründen der Eigenwerbung für seine Autos an zahlreichen Autorennen teil. Zu den größten Erfolgen von Marcel zählte der Sieg beim Rennen Paris–Wien 1902, bei dem er - obwohl in einem motormäßig schwächeren Wagen - siegte.

1903 startete Marcel bei dem Rennen Paris–Madrid, das zu einem Desaster wurde:. Neben sieben weiteren Menschen starb auch er bei einem der zahlreichen Unfälle während des Rennens; das Rennen wurde schließlich in Bordeaux abgebrochen und die Zeit der großen Stadt-zu-Stadt-Rennen war vorbei.

|

Die Fabrik Renault Frères in den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts Jahrhunderts

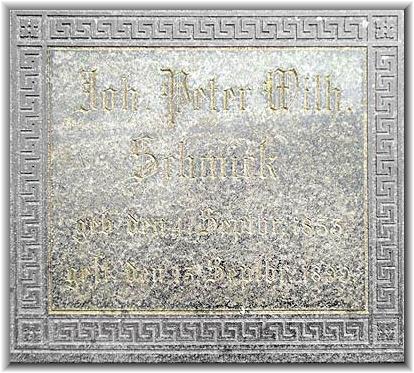

Hinweis: Eine ursprüngliche architektonisch interessante Grabkapelle im art déco-Stil wurde und durch eine völlig anonyme zweiteilige Granitplatte ersetzt.

Paris, Cimetière de Passy

![]()

- geb. 3.12.1753 in Firwood Fold bei Bolton

- gest. 26.6.1827 in Boöton (heute zu Greater Manchester)

Britischer Erfinder; eines von drei Kindern eines Hausverwalters; mußte bereits als Kind zum Unterhalt der Familie beitragen, nachdem sein Vater verstorben war, indem er das Spinnen von Garnen auf der von James Hargreaves erfundenen Spinning Jenny, einer der ersten industriellen Spinnmaschinen zum Verspinnen von Baumwolle zu Garn, erlernte. Schnell erkannte er die Nachteile der Maschine und dachte über eine verbesserte Spannmaschine nach. Schließlich kombinierte er die von Richard Arkwright erdachte und 1769 patentierte, von Wasserkraft angetriebene Spinnmachine, das sog. Water Frame 1779 zur Spinnmaschine Spinning Mule (auch Hall i' th' Woodwhee, genannt nach dem Haus in dem er und seine Familie lebten). Da ihm die finanziellen Mittel zur Patentierung seiner Erfindung fehlten, wurde sie bald von der Textilindustrie, die auf die technische Neuerung aufmerksam geworden war, kopiert, ohne daß er davon eine Entschädigung erhalten hätte, obwohl eine solche ihm zugesagt worden war. Alle seine Versuche, in den finanzielle Genuß seiner Erfindung zu gelangen, scheiterten. Erst im Juni 1812 wurde ihm vom Parlament eine Einmal-Zahlung in Höhe von 5.000 Pfund Sterling zugesprochen. Mit diesem Geld eröffnete er eine Bleicherei, die jedoch nach anfänglichen Erfolgen 1819 versteigert werden mußte.

Bolton (Greater Manchester), St Peter's Churchyard

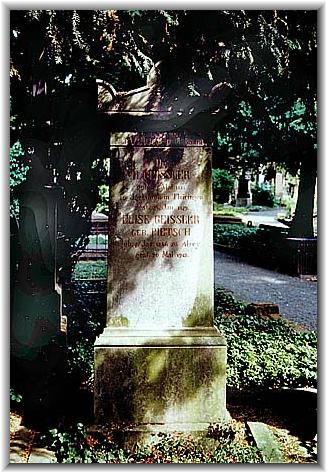

Johann Heinrich Wilhelm Geissler

- geb. 26.5.1815 in Igelshieb (heute zu Neuhaus am Rennweg im Ldkrs. Sonneberg, Thüringen.

- gest. 24.1.1879 in Bonn

Deutscher Glasbläser, Instrumentenmacher und Erfinder; erstes von zwölf Kindern eines Glasbläsers, von denen nur neun das Erwachsenenalter erreichten; nach einer Ausbildung zum Glasbläser in seiner Geburtsstadt ging er nach München, wo er sich wissenschaftlich weiterbildete. Nach einem 8jährigen Aufenthalt in Holland ließ er sich nach längerer Wanderschaft 1854 in Bonn als Instrumentenmacher nieder und stellte u.a. für den Physiker und Mathematiker Julius Plücker Thermometer und Kapillarröhrengefäße her. 1855 wurde er auf der Weltausstellung in Paris für seine hervorragenden Arbeitenauf dem Gebiet feiner Glasprodukte mit der Goldmedaille ausgezeichnet. Im Frühjahr 1857 versah Geissler ein luftdichtes Glasrohr an beiden Enden mit jeweils einem Anoden- und einem Kathodenanschluß aus Platin und bat Theodor Meyer, einen Assistenten von Plücker, die entstehenden Lichtschichten, die sog. Startifikation, in der Röhre zu untersuchen. Er war damit der Erfinder der Niederdruck-Kaltkathoden-Gasentladungsröhre zur Untersuchung und Demonstration von Gasentladungen, die seinen Namen erhielt: Geißlersche Röhre. Diese von ihm entwicklte rühre wurde bald von Wissenschaftlern weltweit für ihre Forschungen verwendet, u.a. von Michael Faraday, William Crookes, der die Grundlagen der Lumineszenz und der Isotope entdeckte, und Johann Wilhelm Hittorf, der sich mit der Physik der Gasentladungen beschäftigte.

Im Jahre 1868 erhielt Geißler, wahrscheinlich auf Anregung seitens August Kekulé von Stradonitz und Hans Landolt, die Ehrendoktorwürde der Philosophischen Fakultät der Universität Bonn.

Seine Verdienste für die wissenschaftliche Forschung wurden nicht vergessen: 1976 wurde auf dem Mond ein Krater nach ihm benannt.

Bonn, Alter Friedhof

Hans Carl August Friedrich Bredow

ca. 1922

ca. 1922 ![]()

- geb. 26.11.1879 in Schlawe (Pommern, heute Sławno, Polen)

- gest. 9.1.1959 in Wiesbaden

Deutscher Ingenieur; studierte er an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und am Friedrichs-Polytechnikum in Cöthen (Anhalt); Zum 1. Mai 1904 wurde er von der Gesellschaft für drahtlose Telegraphie, der späteren Allgemeinen Elektrizitäts-Gesellschaft (AEG), und Siemens gegründeten Tochtergesellschaft Telefunken übernommen und baute 1908 den deutschen Schiffs- und Überseefunkdienst auf und errichtete ab 1919 ein Reichsfunknetz Bredow prägte1919 den Begriff Rundfunk und verwendete ihn zwei Jahre später erstmals öffentlich. Ab April 1921 war Bredow als Staatssekretär für das Telegrafen-, Fernsprech- und Funkwesen verantwortlich und begann mit der Organisation eines öffentlichen Rundfunks. Der “Vater des deutschen Rundfunks” war auch Vorsitzender der 1925 gegründeten Reichs-Rundfunk-Gesellschaft (RRG). Nach der “Machtergreifung” der Nationalsozialisten 1933 wurde er mit einem Tätigkeitsverbot belegt. Kurzzeitig fungierte er 1945 als Oberpräsident der preußischen Provinz Nassau in Wiesbaden. Zugleich wurde er im Zuge der Neuordnung der Aufsicht der deutschen Industrie durch die Alliierten am 1.12.1945 zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates von Buderus gewählt. Zwischen 1949 und 1951 war er Vorsitzender des Verwaltungsrates des Hessischen Rundfunks.

Rendsburg, Neuwerker Friedhof

Marie François Eugène Belgrand

- geb. 23.4.1810 in Ervy-le-Châtel (Dép. Aube)

- gest. 8.4.1878 in Paris

Französischer Bauingenieur; einer aus dem Gebiet der Eisenhütten der Bourgogne stammenden Familie angehörend; studierte ab 1829 an der École polytechnique und ab 1831 an der École Nationale des Ponts et Chaussées und entwickelte ein besonderes Interesse für die Bereich Geologie und Hydrologie. 1845 wurde er als Ingenieur in Avallon (Dép. Yonne) ernannt, wobei sein dortiges Wirken auf dem Gebiet unterirdisch verlaufender Wasserversorgung die Aufmerksamkeit des Präfekts des Departements erregte sowie schließlich diejenige von Georges-Eugène Haussmann, der selber in den Départements Yonne und Bordeaux gewirkt hatte und inzwischen von Napoléon III. 1843 zum Präfekten von Paris ernannt worden und mit der städtebaulichen Erneuerung von Paris beauftragt worden war. Eine erste Anerkennung erlangte Belgrand 1846 durch die Académie des sciences aufgrund einer Präsentation seiner Gedanken zur Erneuerung des Pariser Abwassersystems und der Wasserversorgung von Paris. Zwar verfügte Paris seit dem Mittelalter über ein Abwassersystem, aber die Abwässer wurden praktisch ungeklärt in die Seine geleitet, aus der die Pariser ihr Wasser schöpften, was zu zahlreichen Krankheiten und immer wieder zum Ausbruch der Cholera führte, zuletzt 1832, in deren Verlauf ca. 19.000 Opfer zu beklagen waren. Heinrich Heine, der 1831 als Korrespondent der Augsburger Allgemeinen Zeitung nach Paris ging, berichtete über die Cholera: “... es war eine Schreckenszeit, weit schauerlicher als die frühere, da die Hinrichtungen so rasch und geheimnisvoll stattfanden. Es war ein verlarvter Henker, der mit einer unsichtbaren Guillotine ambulant durch Paris zog." Haussmann appelierte an Belgrand, sich des Wassers- inklusive des Abwassersystems der Hauptstadt anzunehmen. Belgrand, der 1852 zum Leitenden Ingenieur für die Seine zwischen Paris und Rouen ernannt worden war, wurde anschließend zur Erneuerung des moroden Systems herangezogen. Seine Modernisierung und auch seine Neubauten des Pariser Abwassersystems folgten der großzügigen Anlage nach dem Vorbild der römischen Cloaca Maxima in Rom. Bis 1878 waren 600 km gebaut. Für die Versorgung mit Frischwasser ließ er - wie im antiken Rom - ein System von oberirdisch führenden Wasserleitungen, sogenannte Aquädukte, errichten. Er leitete den Bau des Aqueduc de la Dhuis, der das Wasser 130 km von Pargny-la-Dhuys bis zum Reservoir von Ménilmontant in Paris bei nur 20 m Gesamtgefälle leitet. 1865 wurde es nach drei Jahren Bauzeit fertiggestellt. Anschließend baute Belgrand das Aqueduc de la Vanne mit 156 km Länge von den Flüssen Vanne zum Reservoir von Montsouris, das er ebenfalls baute. Baubeginn war 1866, die Fertigstellung 1874. Mit seinen Maßnahmen verdoppelte er das pro Kopf in Paris zur Verfügung stehende Frischwasser und vervierfachte die Anzahl der Häuser mit fließendem Wasser. 1867 wurde er zum Generalinspektor der Brücken und Straßen und zum Direktor des Wasser- und Abwasserkanäle von Paris ernannt. Im Jahre 1871 wurde er zum Mitglied der Akademie der Wissenschaften gewählt.

Paris, Cimetière du Montparnasse

- geb. 27.5.1871 in Pasewalk (P9mmern, heute zu Mecklenburg-Vorpommern)

- gest. 15.8.1945 in Rehbrücke (heute zu Nuthetal, Brandenburg)

Deutscher Erfinder; Sohn eines Bäckermeisters; nach dem Besuch der Stadtschule in Pasewalk und der Höheren Knabenschule, war er von 1886 bis 1891 zunächst am Staatlichen Lehrerseminar in Pölitz tätig, danach ab 1891 drei Jahre lang als Lehrer in Marienthal und anschließend in Bahn im Kreis Greifenberg, bevor er sich für den Beruf des Blindenlehrers entschied, nachdem er zwischen 1897 und 1899 an der Staatlichen Blindenanstalt in Berlin-Steglitz das notwendige Wissen erworben hatte. 1899 entwickelte Picht die erste brauchbare deutsche Punktschrift-Bogenmaschine für Blinde, für die er am 6.5.1901 das erste Gebrauchsmuster erhielt. Bis zum Jahr 1932 meldete Picht noch neun weitere Gebrauchsmuster an. So entwickelte er 1910 den ersten deutschen Punktschrift-Streifenschreiber. Anfang der 1910er Jahre wurde Picht Direktor der Provinzial-Blindenanstalt in Bromberg. Von 1920 bis 1933 war er Direktor der Staatlichen Blindenanstalt in Berlin-Steglitz. Als erster Deutscher hielt Picht im Jahr 1924 einen Rundfunkvortrag über das Blindenwesen. Er ließ den ersten Blindenfilm Unsere Blinden und ihre Welt drehen. Nach der Versetzung in den Ruhestand zog Picht 1934 in das Blindenheim Potsdam-Rehbrücke.

Nuthetal OT Bergholz-Rehbrücke (Brandenburg), Friedhof

Friedrich “Fritz“ Wilhelm Banneitz

- geb. 11.9.1885 in Hameln

- gest. 5.12.1940 in Dresden

Deutscher Ingenieur und Physiker; studierte zunächst bis 1908 an der Technischen Hochschule Darmstadt Elektrotechnik und setzte seine theoretischen Kenntnisse durch ein Studium der Physik an den Universitäten Heidelberg und Leipzig fort. Erst nach seiner Rückkehr aus dem Ersten Weltkrieg konnte er 1919 mit einer Arbeit über die Messung der Dielektrizitätkonstanten von Mischkörpern mit Hilfe einer Resonanzmethode für Kapazitätsmessungen promovieren. Anschließend trat er in den Dienst der Deutschen Reichspost, wo er sich einige Jahre mit der Radio-Schnelltelegrafie befaßte, bevor er sich für die damals noch wenig erforschte Fernsehtechnik zu interessieren begann. Unter seiner Leitung wurden bei der Reichspost die Weiterentwicklung der Fernsehtechnik und die Einführung eines Fernsehbetriebes erstmalig planmäßig vorangetrieben. Ab 1930 gab Banneitz unter dem Titel Fernsehen die Zeitschrift für Technik und Kultur des gesamten elektrischen Fernsehwesens heraus. Aufgrund seiner Vorarbeiten konnten bereits während der XI. Olympischen Sommerspielen 1936 in Berlin erste Fernsehbilder mittels elektronischer Kameras und Übertragungswagen gesendet werden. 1938 erfolgte seine Ernennung zum Vizepräsidenten der Reichspostdirektion in Dresden.

Werke u.a.: Taschenbuch der drahtlosen Telegraphie und Telephonie. (1927).

Stahnsdorf, Südwestkirchhof

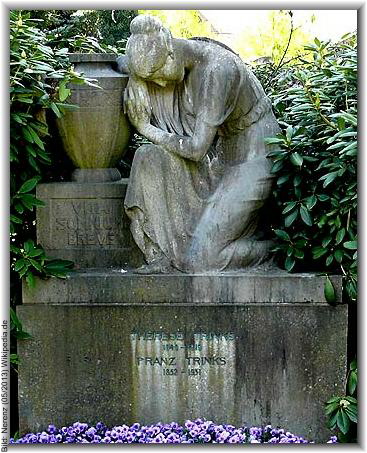

- geb. 19.6.1852 in Helmstadt

- gest. 2.10.1931 in Braunschweig

Deutscher Ingenieur und Erfinder; absolvierte nach dem Abitur zunächst eine kaufmännische Ausbildung an der Handelsakademie in Hildesheim, bevor er ein Studium des Maschinenbaus an der Technischen Hochschule Hannover aufnahm und anschließend am 1.8.1883 als Maschinenbauingenieur in Braunschweig in die Firma Grimme, Natalis u. Co., einem Nähmaschinenvertrieb, eintrat. Zunächst Betriebsdirektor, wurde er nach dem Todes von Carl Grimme 1884 persönlich haftender Gesellschafter. 1892 entschied er sich mit einer entsprechenden Lizenz zur Produktion einer von dem in Rußland lebenden schwedischen Ingenieur Willgodt Theophil Odhner in Sankt Petersburg erfundenen und hergestellten Rechenmaschine und entwickelte diese sogenannte Sprossenradmaschine technisch weiter. Diese weiterentwickelte Rechenmaschine vermarktete er erfolgreich unter dem Namen Brunsviga Insgesamt erhielt er für seine Erfindungen mehr als 100 Patente, so auch ein Patent für die Trinks-Arithmotyp, die als erste schreibende Rechenmaschine der Welt gilt.

1922 wurde Trinks von der Technischen Hochschule Braunschweig die Ehrendoktorwürde verliehen.

Inschrift: Vita somnum breve (Das Leben ist ein kurzer Traum).

|

![]()

Braunschweig, Hauptfriedhof

- geb. 4.9.1833 in Rothenbergen; (heute zu Gründau, Main-Kinzig-Kreis, Hessen)

- gest. 13.9.1899 in Frankfurt am Main

Deutscher Tiefbauingenieur; studierte an der Polytechnischen Schule Karlsruhe und war anschließend im Eisenbahnbau beschäftigt, unter anderem beim Bau der Nassauischen Staatseisenbahn im Lahntal, sowie beim Bau von Brücken (beispielsweise Roermonder Brücke in den Niederlanden). Peter Schmick hat sich besonders um den Bau von Brücken und Wasserleitungen verdient gemacht, nachdem er 1861 nach Frankfurt am Main gekommen war, wo zu dieser Zeit eine Reihe von Projekten zur Kanalisierung und Regulierung des Mains sowie zur Verbesserung der Wasserversorgung geplant wurde. Die Annexion der Freien Stadt durch Preußen im Jahre 1866 verzögerte jedoch die Ausführung dieser Pläne. so daß z.B. erst 1869 mit dem Bau des von der Frankfurter Mainuferseite zur Sachsenhäuser Seite führenden Eisernen Stegs das erste Projekt begonnen werden konnte.

z.B. erst 1869 mit dem Bau des von der Frankfurter Mainuferseite zur Sachsenhäuser Seite führenden Eisernen Stegs das erste Projekt begonnen werden konnte.

Eiserner Steg von der Frankfurter Seite aus

Für dieses erste Modell einer versteiften Hängebrücke erhielt Schmick auf der Weltausstellung 1873 in Wien einen Fortschrittspreis. Zwischen 1871 und 1873 wurde unter Schmicks Leitung die Fernwasserleitung aus dem Vogelsberg und dem Spessart nach Frankfurt gebaut, das die Versorgung der Stadt mit Trinkwasser sicherstellen sollte, Das Wasser aus den Quellen des Biebertales und des Kasselgrundes im Spessart am Aspenhainer Kopf wurde mit demjenigen aus dem Vogelsberg gesammelt und von dort aus über eine Stecke von 66 km zu einem ebenfalls neu errichteten Hochbehälter in der Friedberger Landstraße geleitet, von wo aus die Anehmer das Wasser erhielte. In den Jahren zwischen 1872 und 1878 wurden zwei weitere Mainbrücken gebaut, um die mittelalterliche Alte Brücke zu entlasten. Zunächst entstand 1872 bis 1874 die Untermainbrücke, 1876 bis 1878 die Obermainbrücke (heute Ignatz-Bubis-Brücke). Gleichzeitig wurden die Mainufer in Frankfurt und Sachsenhausen befestigt. Danach war Schmick vorwiegend außerhalb Frankfurts beschäftigt. Unter seiner Leitung entstanden unter anderem Brücken in Salzburg, Wasserleitungen in Bamberg, Salzburg, Goslar, Karlsbad und Hagen.

Frankfurt am Main, Hauptfriedhof

- geb. 29.7.1836 in Sankt Petersburg (Russisches Reich (heute Rußland)

- gest. 24.2.1913 in Wien

Österreichischer Flugpionier und Konstrukteur; Sohn eines deutschen Textilfabrikanten; erlernte den Beruf eines Klavierbauers, interessierte sich aber schon früh für die aufkommende Luftfahrt. So befaßte er sich mit freiliegenden Luftkreiseln und unternahm Versuche u.a. mit Gummiantrieben und von Uhrfedern angetriebenen Flugmodellen, die sich allerdings als untauglich erwiesen. Nach mehreren Reisen und dem fruchtlosen Versuch sich in Paris niederzulassen, zog er 1873 nach Wien und arbeitete dort als Klavierstimmer. In Wien besuchte er auch Vorlesungen an der k.k. Technischen Hochschule (heute TU Wien), um sein Defizit an technischen Fachwissen zu schließen. 1877 gelang es ihm, das erste freischwebende Modell eines Drachenflieger zum Fliegen zu bringen. Durch den Physiker Ludwig Boltzmann auch finanziell unterstützt, der seine Modelle bei seinen Vorträgen benutzte, baute er 1895 ein größeres, von einem Elektromotor angetriebenes Luftschrauben-Modell. 1901 versuchte Kress ein Motorflugzeug am westlich von Wien gelegenen Wienerwaldsee in die Luft zu bringen; das Wasserflugzeug hob jedoch bei Versuchsfahrten nicht ab, da der verwendete Motor sich als zu schwer für den Flugapparat herausstellte, so daß eine Tragfläche die Wasseroberfläche berührte, so daß er kenterte und im See versank. Das im Sommer des Folgejahres fertiggestellte Drachenflugzeug kam aus finanziellen Gründen nicht mehr zum praktischen Einsatz; des Flugapparat wurde zwei Jahre später in das Arsenal, das heutige Heeresgeschichtliches Museum, gebracht.

wurde zwei Jahre später in das Arsenal, das heutige Heeresgeschichtliches Museum, gebracht.

Kress’ Drachenflieger auf dem Wienerwaldsee

Wilhelm Kress, der 1904 österreichischer Staatsbürger wurde, litt in den letzten Wochen seines Lebens an Lähmungserscheinungen, und eine schwere Lungenentzündung, begleitet von einer Grippeerkrankung, führte schließlich zu seinem Tode.

Denkmal am nördlichen Ufer des Wienerwaldsee

Wien, Zentralfriedhof

Inschrift: Wilhelm Kress baute und versuchte an dieser Stätte als Erster in Österreich in den Jahren 1898-1900 sein Drachenflugzeug.

Omnibus salutem!