- geb. 15.9.1881 in Mailand

- gest. 21.8.1947 in Paris

Italienischer Konstrukteur und Automobilfabrikant; einer alten Mailänder Künstlerfamilie entstammend; älterer Bruder des Bildhauers Rembrandt Bugatti: sollte wie sein Vater Carlo Bugatti Künstler, Designer und Möbelschreiner werden. Da er sich schon als Kind und Jugendlicher für Autos interessierte, entschied sich jedoch für die Laufbahn eines Ingenieurs, machte eine Ausbildung zum Automobilschlosser und nahm im Alter von 18 Jahren erstmals an Automobilrennen teil. Aus der Erkenntnis heraus, daß er mit den Wagen, die ihm zur Verfügung standen, keine Erfolge haben würde, beschloß er, eigene Auto zu konstruieren. Zunächst jedoch arbeitete er als Konstrukteur bei der Firma De Dietrich im elsäßischen Niederbronn, in Straßburg für die Firma Mathis und in Köln für die Deutz AG. 1908 gründete er schließlich im elsäßischen Molsheim zusammen mit seinem Partner Ernest Friederich die Automobilfabrik "Bugatti" und erwarb sich als Erfinder des Kompressor- Rennwagens einen Namen. Bald schon fanden seine exklusiven, in kleinen Serien hergestellten Sportwagen bei einer wohlhabenden Klientel Aufmersamkeit. In den 1920er Jahren entwickelte er den mit einem 8-Zylindermotor ausgestatteten Bugatti 35. Bei Beginn des Zweiten Weltkrieges wurden die Bugatti-Werke vom Deutschen Reich übernommen; statt der Produktion von Sport- und Tourenwagen wurde ein Schwimmwagen für das Militär gebaut. Zwar versuchte Bugatti, der 1945 nach Molsheim zurückkehrte, an den Vorkriegserfolg anzuschließen, was allerdings nicht gelang. 1987 erwarb der Unternehmer Romano Artioli den legendären Namen der illustren Automobilmarke und gründet eine moderne Fabrik. 1993 fusionierte Bugatti mit der zu General Motors gehörenden Firma Lotus. 1998 übernahm die Volkswagen AG die Rechte, Autos unter der Marken Bugatti zu bauen.

Dorlisheim (Elsaß), Cimetière Dorlisheim

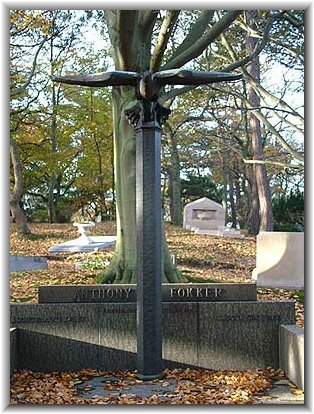

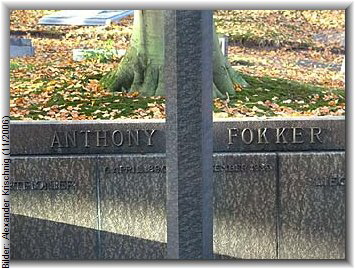

Anton “Anthony” Herman Gerard Fokker

- geb. 6.4.1890 in Kediri (Insel Java, damals zu den Niederlanden)

- gest. 23.12.1939 in New York City

Holländischer Flugzeugbauer; der Sohn eines Plantagenbesitzers besuchte die Ingenieurschule in Bingen und die Fachschule in Mainz. Sein erstes Flugzeug konstruierte er, nachdem er 1911 nach Berlin gezogen war und in Johannisthal bei Berlin die Firma Fokker-Aeroplan gegründet hatte. 1913 verlegte er den Firmensitz nach Görries, einen Ortteil der mecklenburgischen Landeshauptstadt Schwerin, und begann mit der Belieferung von Flugzeugen an die Heeresleitung - eine Luftwaffe gab es damals noch nicht. Nach und nach kamen während des Krieges weitere Fertigungswerke an verschieden Orten hinzu. 1915 gelang ihm 1915 die Synchronisierung zwischen der Propellerumdrehung und der Schußfolge - eine entscheidende Neuerung, nachdem zuvor aus dem offenen Cockpit mit einem  Gewehr gefeuert werden mußte. Anregungen zu Verbesserung der Flugtechnik holte er sich oft direkt von den Kampfpiloten wie Manfred von Richthofen. Gegen Ende des Jahres 1917 wurde auf Wunsch der Obersten Heeresleitung aus Gründen der Synergie die Junkers-Fokker AG gegründet. Diese Zusammenarbeit endete 1919, zumals laut Versailler Vertrag ein weiterer Bau von Flugzeugen und -motoren in Deutschland verboten wurde. Fokker verlegte daher seine Produktion in die Niederlande und gründete dort die N.V. Koninklijke Nederlandse Vliegtuigenfabriek Fokker in Amsterdam, die Zivilflugzeugen produzierte. 1922 emigrierte Fokker in die USA und gründete dort die Fokker Aircraft Corporation of America.

Gewehr gefeuert werden mußte. Anregungen zu Verbesserung der Flugtechnik holte er sich oft direkt von den Kampfpiloten wie Manfred von Richthofen. Gegen Ende des Jahres 1917 wurde auf Wunsch der Obersten Heeresleitung aus Gründen der Synergie die Junkers-Fokker AG gegründet. Diese Zusammenarbeit endete 1919, zumals laut Versailler Vertrag ein weiterer Bau von Flugzeugen und -motoren in Deutschland verboten wurde. Fokker verlegte daher seine Produktion in die Niederlande und gründete dort die N.V. Koninklijke Nederlandse Vliegtuigenfabriek Fokker in Amsterdam, die Zivilflugzeugen produzierte. 1922 emigrierte Fokker in die USA und gründete dort die Fokker Aircraft Corporation of America.

Autobiographie: Der fliegende Holländer (1931).

Velsen OT Driehuis, Friedhof Westerveld

- geb. 25.2.1856 in Kozichowitz b. Trebitsch (heute Kozichovice, Tschechien)

- gest. 20.6.1940 in St. Pölten

Österreichischer Sportler; arbeitete als Lehrer, Maler und Bildhauer, wurde aber bekannt als einer der Begründer der alpinen Skilauftechnik. Angeregt durch das Buch Fridtjof Nansens über die Verwendung von Skiern in Norwegen beschäftigte er sich der technischen Weiterentwicklung von Skiern und entwickelte gegen Ende des 19. Jahrhunderts eine Bindung, die es ermöglichte auch in gebirgigem Gelände lenkbar zu fahren, und die unter dem Begriff “Lilienfelder Skibindung” in die Skigeschichte einging. Gleichzeitig verkürzte er den Ski, was eine erhöhte Gängigkeit ermöglichte, so daß auch der sog. Torlauf möglich wurde; 1905 führte Zsarsky in Liljenfeld einen solchen erstmals als Wettbewerb durch.

Werke u.a.: Die Lilienfelder Skilauftechnik (1897).

Lilienfeld OT Marktl (NÖ), Privatgrundstück

Oeversee bei Flensburg

Karl Friedrich Franz Alexander Behm

- geb. 11.11.1880 in Sternberg (Mecklenburg)

- gest. 22.1.1952 in Tarp (Schleswig-Flensburg)

Deutscher Physiker; der Sohn eines Postbeamten studierte Elektrotechnik an der Technischen Hochschule in Karlsruhe und war er ab 1904 als Assistent von Professor Otto Lehmann am dortigen Physikalischen Institut tätig ujnd untersuchte akustische Probleme. Nach einigen Jahren folgte Behm dem Ruf an eine physikalisch-technische Versuchsanstalt in Wien und führte dort als Leiter eines Forschungslabors Untersuchungen zur Ausbreitung des Schalls durch. Nach dem Untergang der Titanic am 15.4.1912 versuchte er ein System zur Ortung von Eisbergen mittels Schallwellen zu entwickeln; Schallreflexionen haben sich letztendlich für die Ortung von Eisbergen nicht bewährt, aber der Meeresboden reflektierte die Schallwellen ausreichend stark, und somit war das Echolot geboren. Am 22.7.1913 erhielt er das Reichspatent Nr. 282009 für die Erfindung des Echolots (“Einrichtung zur Messung von Meerestiefen und Entfernungen und Richtungen von Schiffen oder Hindernissen mit Hilfe reflektierter Schallwellen”). Zur wirtschaftlichen Verwertung seiner Erfindung gründete er 1920 in Kiel die Behm-Echolot-Gesellschaft.

- geb. 19.12.1901 in Eggmühl (heute OT von Schierling, Oberpfalz)

- gest. 11.3. 2002 in Kiel

Deutscher Erfinder und Unternehmer; studierte von 1919 bis 1923 Elektrotechnik in München und promovierte 1927 mit einer Arbeit über ein direkt anzeigendes Funkpeilgerät für die Luftfahrt. Hell gilt als einer der bekanntesten Erfinder des 20.Jahrhunderts; er erfand 1925 die Fernsehbildzerlegerröhre (“lichtelektronische Bildzerlegerröhre”) und den Vorläufer des heutigen Faxgerätes, eine “Vorrichtung zur elektronischen Übertragung von Schriftzeichen”, die als Hell-Schreiber berühmt wurde und dessen Erfindung er 1929 patentieren ließ. 1954 entwickelte er eine elektromechanische Graviermaschine (“Klischograph”), die den Druck von Bildern in Zeitungen erheblich beschleunigte, und in den 1960er Jahren den Vorläufer eines Farbscanners (“Cholograph”). 1964 zerlegte er mit der “Digiset-Anlage”, einer computergesteuerten Lichtsatzanlage, erstmals Zeichen in digitale Elemente.

Auszeichnungen u.a.: Bundesverdienstkreuz.

Kiel, Parkfriedhof Eichhof

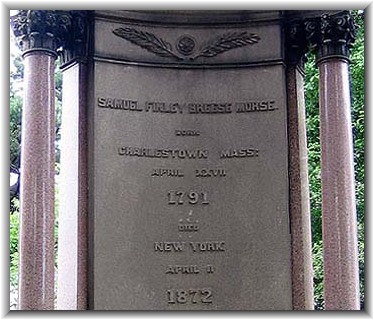

- geb. 27.4.1791 in Charlestown (Massachusetts)

- gest. 2.4.1872 in New York

US-amerikanischer Erfinder und Maler; absolvierte zunächst das Yale College (heute Yale University) und wandte sich nach einer anschließenden Buchhändlerlehre der Malerei zu und schuf vorwiegend Porträts, arbeitete aber auch als Bildhauer. Von 1827 bis 1845 war er Präsident der von ihm mitgegründeten National Academy of Design in New York. Ab 1832 lehrte er als Professor Zeichenkunst an der New Yorker Universität. Seit 1833 entwickelte Morse den ersten brauchbaren elektromagnetischen Schreibtelegrafen (Morseapparat), zunächst mit Zickzackschrift auf Papierband, später mit dem Morsealphabet (1838, 1844 geändert), für den er 1836 am Patentamt in Washington eine Patentanmeldung einreichte. 1843 errichtete er mit finanzieller Unterstützung durch den Kongreß die erste Telegrafenlinie von Washington (District of Columbia)  nach Baltimore (Maryland), über die am 27.5.1844 das erste Telegramm übermittelt wurde. Später experimentierte Morse mit der Tiefseekabel-Telegraphie.

nach Baltimore (Maryland), über die am 27.5.1844 das erste Telegramm übermittelt wurde. Später experimentierte Morse mit der Tiefseekabel-Telegraphie.

pinxit Samuel Morse (1830)

New York Brooklyn, Green-Wood Cemetery

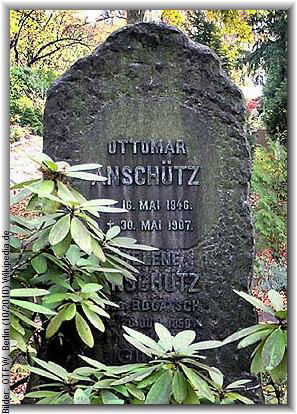

- geb. 16.5.1846 in Lissa (Posen, heute Leszno, Polen)

- gest. 30.5.1907 in Friedenau (heute zu Berlin)

Deutscher Erfinder und Photograph; nach einer Ausbildung zum Photographen durch Ferdinand Beyrich in Berlin, Franz Hanfstaengl in München und Ludwig Angerer in Wien von 1864 bis 1868 arbeitete er als Dekorationsmaler und Portraitphotograph. Bald versuchte er sich mit Momentaufnahmen, da die Portraitaufnahmen immer viel Zeit in Anspruch nahmen, und erfand dabei den Rolltuch-Schlitzverschluß der kurze Belichtungszeiten ermöglichte. Für dieser jalousieartigen Verschluß erwarb Carl Paul Goerz die Alleinherstellrechte. Es folgte die Entwicklung der Serienphotographie, mittels eines sog. Electrotachyskop konnte er Reihenbilder erzeugen, die, in rascher Folge abgespielt, den Eindruck einer bewegten Szene vermittelte und großes Aufsehen auf verschiedenen nationalen und internationalen Ausstellung erregte.

Nachdem Anschützes Bilder auch in Leipziger Illustrirten Zeitung abgedruckt worden war, wurde war er endgültig populär. Er wurde Berater der Familienangehörigen Kaiser Wilhelms II. in photographischen Angelegenheiten und begleitete die Familie auf ihrer Reise nach Palästina im Jahre 1899. Außerdem führte er in Berlin, Unter den Linden 14, ein Photogeschäft und wandte sich der Entwicklung kleiner Kameras zu.

|

Berlin, Friedhof a.d. Stubenrauchstraße

- geb. 13.12.1784 in Reichstädt (heute Dippoldiswalde, Ldkrs. Sächsische Schweiz-Osterzgebirge)

- gest. 21.5.1871 in München

Deutscher Mechaniker und Unternehmer; Sohn eines Pfarrers; absolvierte in Dresden eine Ausbildung zum Mechaniker, arbeitete ab 1806 in München bei dem Physiker und Mechaniker Friedrich von Reichenbach sowie ab 1809 bei Joseph von Fraunhofer in Benediktbeuren, der dort optische Versuche unternahm und Gerätschaften konstruierte. 1818 wurde er in Dresden Inspektor des Mathematisch-Physikalischen Salons und der Modellkammer im Zwinger. Er richtete ein “Mechanisches Atelier“ ein, in dem er u.a. Apparate zur Herstellung von künstlichem Mineralwasser konstruierte. Angeregt durch bereits 1814 in London als Straßenbeleuchtung aufgestellte Gaslaternen, begann er sich für die Einsatzmöglichkeiten von Leuchtgas zu interessieren und experimentierte mit dem gefährlichen Stoff und installierte 1820 vor seinem eigenen Haus eine erste Gaslaterne. Seine Vorschläge, auch für Dresden die neuartige Beleuchtung einzuführen wurde zunächst ablehnend behandelt, da man die von dem Gas ausgehenden möglichen Gefahren fürchtete. Erst als eine englische Firma Imperial-Continental-Gas-Association Gaswerke in Berlin und Hannover gründeten, begann ein Umdenken.bei der Stadtverwaltung. 1827 wurde Blochmann, der entsprechende Pläne vorgelegt hatte, von der sächsische Regierung zum Initiator und Mitbegründer der Technischen Bildungsanstalt Dresden berufen und mit der Einrichtung einer städtischen Gasanstalt beauftragt. Im April 1828 wurde als erste Stadt in Deutschland eine professionelle Anwendung realisiert: Der Dresdner Schloßplatz mittel Gaslaternen wurde illuminiert. Blochmann, der zum Pionier der deutschen Gasbeleuchtungsindustrie geworden war, entwarf jetzt auch Gasbeleuchtungsanlagen u.a. für Leipzig, Berlin, Breslau und Prag. Er kümmerte sich aber auch um andere Felder, so entwickelte er 1838 eine Steinbohrmaschine, mit der ab 1845 Sandsteinrohre für eine städtische Wasserleitung gebohrt werden konnten, und er konstruierte Webstühle und Strumpfwirkmaschinen, womit er zur Weiterentwicklung der Industrie im Bereich der Nähmaschinenherstellung, beitrug.

Dresden, Trinitatis-Friedhof

Johann Friedrich Gottlob Koenig

- geb. 17.4.1774 in Eisleben

- gest. 17.1.1833 in Oberzell (heute zu Zell a. Main, Ldkrs. Würzburg)

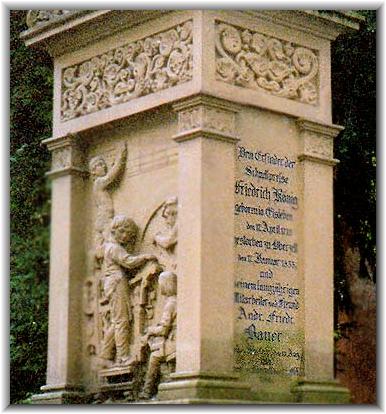

Deutscher Buchdrucker und Erfinder; Sohn eines Bauern; wegen seiner besonderen Begabung erhielt er neben der Volksschule Privatunterricht durch den Pfarrer in Eisleben, und trotz des frühe todes des Ernährers der Familie und der dadurch hervorgerufenen wirtschaftlichen Probleme, konnte er das Gymnasium besuchen. Bereits beim Abgang wurden ihm seitens der Schule besondere Fähigkeiten in den Bereichen der Mechanik und Mathematik attestiert. Nach einer anschließend auf 4 1/2 statt der üblichen 5 Jahre verkürzten Ausbildung als Lehrling in der Druckerei des 1719 gegründeten und damit ältesten Musikverlags der Welt, Breitkopf & Härtel in Leipzig, bei dem ab 1754 die Werke der bedeutendsten Komponisten verlegt wurden, arbeitete er bei verschiedenen Druckereien, um weitere Berufserfahrungen zu sammeln, bevor er zu seinem ersten Ausbildungsbetrieb zurückkehrte und zudem für ein Jahr als Gasthörer Vorlesungen an der Leipziger Universität zu weiterer Ausbildung besuchte. 1802 tat er sich mit seinem Jugendfreund Friedrich Riedel zusammen, um in Eisleben eine Buchhandlung mit angegliederter Druckerei zu etablieren. Beide beschlossen jedoch, das Geld eher in die Entwicklung fortschrittlicherer, als der handbetriebenen Buchdruckmaschinen zu investieren. Bereits im Folgejahr begann Koenig mit der Konstruktion einer maschinenbetriebenen Druckpresse, die jedoch wegen ihres Holzrahmens und -bauteilen und der funktionsbedingten Stabilitätsmängel nicht seinen Erwartungen entsprach. Da ein professioneller Umgang und eine Herstellung mit Metallkonstuktionen in Deutschland Jahre noch viele hinter denen in England bereits gewonnenen hinterher hinkten, übersiedelte Koenig 1806 nach London, wo er 1807 mit dem Druckereibesitzer Thomas Bensley eine Vereinbarung zur Nutzung seiner Erfindungen traf. Zudem hatte er das Glück, den aus Stuttgart zugewanderten und bereits seit 1805 in England lebenden Feinmechaniker und Naturwissenschaftler Andreas Friedrich Bauer (*1783, †1860) kennenzulernen, der sich in dieser Zeit mit der weit fortschrittlicheren industriellen Fertigung auf der Insel vertraut gemacht hatte. Mit Hilfe dessen Kenntnissen und dem durch Bensley beigesteuerten Kapital gelang es, die seinerzeit in Suhl und daher Suhl-Presse genannte Druckmaschine mit speziell angefertigten Metallteilen funktioneller zu gestalten. 1810 ließen Koenig und Bauer eine Tiegeldruckmaschine patentieren, die sie 1811 fertigstellten. Die Maschine verfügte über ein Farbwerk, das mit Hilfe von Walzen die Druckfarbe verteilte und auf die Druckform auftrug; im selben Jahr war ein Ziel erreicht: Es gelang ihnen der erste maschinelle Druck eines Buches. 1812 erfand Koenig die Zylinder-Flachform-Druckmaschine, eine Schnellpresse, die den Buchdruck revolutionierte. Auf dieser Maschine - angetrieben durch eine Dampfmaschine - wurde am 29.11.1814 die Londoner Times als erste Tageszeitung der Welt gedruckt. Später kam es zwischen Koenig und seinen Geldgebern zu einem Zerwürfnis, weil diese die von Koenig patentierten Druckmaschinen ausschließlich in ihren eigenen Druckereien einsetzen wollten, jener aber an der industriellen Herstellung hoher Stückzahlen der Maschinen interessiert war. 1817 kehrte Koenig schließlich nach Deutschland zurück, wo er mit seinem Geschäftspartner Andreas Friedrich Bauer im ehemaligen Kloster Oberzell die Maschinenfabrik Koenig & Bauer gründete, die damit der älteste Druckmaschinenhersteller der Welt wurde. 1828 etablierte er in der Klostermühle Münsterschwarzach die erste Papierfabrik im Königreich Bayern.

Nach dem Tode Friedrich Koenigs führten seine Witwe Fanny, née Jacobs (*1808; †1882), eine Justizamtmannstochter aus Coburg, sowie sein Partner Andreas Bauer die Geschäfte tatkräftig weiter. Das bis heute bestehende Unternehmen, das 1920 in eine Aktiengesellschaft gewandelt wurde, beschäftigte Ende 2007 über 8.000 Arbeitnehmer weltweit an 9 Standorten und erzielte 2006 einen Umsatz von 1.704 Mrd. Euro.

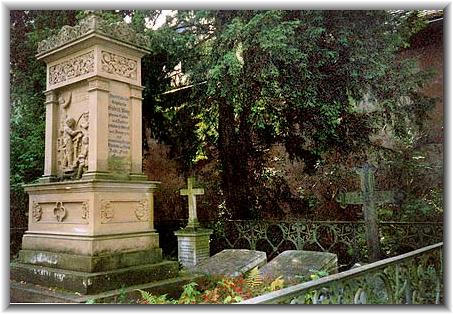

Zell a. Main OT Oberzell, Klosterfriedhof

![]()

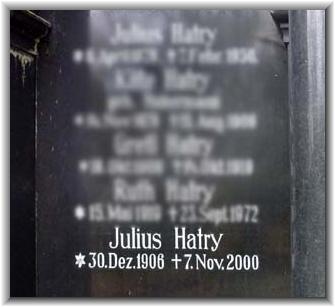

- geb. 30.12.1906 in Mannheim

- gest. 7.11.2000 in Mannheim

Deutscher Flugzeugingenieur und Raketenpionier; entwickelte bereits sehr früh Interesse an der Fliegerei und wurde daher schon 1922 Mitglied des Mannheimer Fliegerclubs. Als Mitglied des Clubs besuchte er auch die ersten auf der Wasserkuppe in der Rhön stattfindenden Wettbewerbe. 1927 begann er ein Ingenieursstudium an der Technischen Hochschule in München und erwarb parallel zum Studium den Segelfliegerschein C im ostpreußischen Rossitten, wo er dann auch als Fluglehrer tätig war und wo er auch erstmals große Flugzeugmodelle konstruierte, bevor er - von Alexander Lippisch (*1894, †1976) von der Rhön-Rossitten-Gesellschaft (RRG) beauftragt - die RAK1, einen Raketengleiter konstruierte, mit dessen Bau er im Juni 1929 begann. Fritz von Opel, Juniorchef der Opel-Werke in Rüsselsheim, der sich für die Raketentechnik interessierte, wurde auf ihn aufmerksam und besuchte ihn in der Segelfliegerschule auf der Wasserkuppe in der Rhön, um ihn dazu zu bewegen, ihm den noch nicht gänzlich fertiggestellten Raketengleiter zu verkaufen. Hatry lehnte zunächst ab, schloß mit von Opel dann aber einen Vertrag, als dieser sich nach einer Alternative umzuschauen begann und zur Konkurrenz zu werden drohte. Jetzt finanzierte von Opel den weiteren Bau des Gleiters, so daß das von drei Feststoffraketen angetriebene Gerät am 17. September 1929 einsatzbereit war und mit Hatry als Piloten bei seinem Erstflug mit einer Geschwindigkeit von 100 km/h etwa 350 Meter in 10 Metern Höhe zurücklegte. Einen halben Monat später, am 30. September, lud von Opel die Presse nach Frankfurt am Main auf das Rebstockgelände, das bereits seit 1912 als Flugplatz diente, zu einer öffentlichen Vorführung ein. Jetzt war Fritz von Opel der Pilot und konnte etwa zwei Kilometer in 80 Sekunden zurücklegen. Auch danach arbeitete Hatry weiterhin an der Konstruktion neuer Typen, so z.B. das Nachfolgemodell RAK2, das aber wegen des Unfalltodes des Auftragsgebers, Max Valier, während Raketenversuchen, nicht realisiert werden konnte. Nach der “Machtübernahme” durch die Nationalsozialisten mußte er jedoch wegen seines jüdischen Großvaters weitere Forschungen einstellen. Hatry, der bereits 1926 bei einem Film des Regisseurs Arnold Fanck zuerst als guter Skiläufer als Darsteller und dann als Kameramann mitgewirkt hatte und in den 1920er Jahren Filme u.a. mit Luis Trenker, Leni Riefenstahl und Ernst Udet gedreht hatte, wandte sich daher jetzt dem Filmganz zu. Er hatte das Glück, daß Udet, erfolgreicher Jagdflieger des Ersten Weltkrieges und auch im Dritten Reich populär, sich für ihn einsetzte. So fand er eine Beschäftigung als Drehbuchautor und Regieassistent bei der in Berlin angesiedelten Tobis Filmkunst GmbH, der neben der UFA, in die sie 1942 eingegliedert wurde, größten Filmproduktionsgesellschaft; sie produzierte Unterhaltungsfilme u.a. mit Theo Lingen, Leny Marenbach und Rudolf Prack. Von 1943 bis 1945 war Hatry Produktionsleiter und Regisseur für die Mars-Film und drehte Lehrfilme für die Luftwaffe. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges produzierte er Dokumentarfilme, dramatisierte im Auftrag von Alfred Döblin, der im November französischer Kulturoffizier im französisch besetzten Baden-Baden geworden war, dessen Erzählung Der Oberst und der Dichter oder Das menschliche Herz (1946) und führte Regie am Theater in Baden-Baden. Außerdem übersetzte er Werke u.a. der französische Schriftsteller Jean Anouilh und Vercors und synchronisierte französische Filme. 1950 war er mit seinem eigenen Film, Reitvorschrift für eine Geliebte, auf der Biennale von Venedig vertreten. Nach dem Konkurs seines Ton-Bild-Studios 1953 übernahm er von seinem verstorbenen Vater dessen Immobilienfirma und war zugleich als Innenarchitekt tätig.

Mannheim, Hauptfriedhof

Omnibus salutem!