- geb. 29.12.1908 in Pappenheim (Krs. Weienburg-Gunzenhausen)

- gest. 17.10.1993 in Berlin

Deutscher Theologe (ev.); studierte er von 1928-32 Theologie und Philosophie in München, Erlangen, Jena und Bonn, promovierte 1937 bei Karl Barth in Basel, dessen Schüler er war; während des Dritten Reichs war er Mitglied der Bekennenden Kirche; im Zweiten Weltkrieg war er als Sanitäter an der Ostfront eingesetzt, wo er verwundet wurde. Nach Ende des Krieges lehrte er als ordentlicher Professor für systematische Theologie an der Bonner Universität (1950-57) und für Evangelische Theologie an der Freien Universität Berlin (1960 bis zur Emeritierung 1975). In seinen Arbeiten hob er die politische Dimension des christlichen Glaubens hervor, stellte dabei das politische Engagement des Christen als einen wesentlichen Aspekt christlicher Existenz heraus und widmete sich im großen Umfang Fragen des Verhältnisses von Christentum und Marxismus. Auf dem Höhepunkt der Studentenbewegung war er einer der zunächst wenigen Professoren, die den Dialog mit den Studenten suchten. Er war mit Rudi Dutschke befreundet und Seelsorger von Ulrike Meinhof, verurteilte den Vietnamkrieg und wandte sich gegen das Wettrüsten.

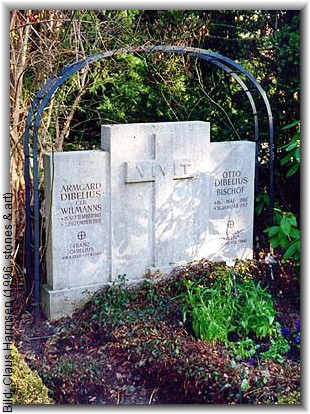

Berlin, St. Annen Kirchhof, Dahlem-Dorf

Berlin, Parkfriedhof (Thunerstr.)

- geb. 15.5.1880 in Berlin

- gest. 31.1.1967 in Berlin

Deutscher Theologe (ev.); war ab 1915 zunächst als Pfarrer in Berlin tätig, wurde 1921 Mitglied des Oberkirchenrats, 1925 Generalsuperintendent der Kurmark, 1933 wurde er als Mitglied der Bekennenden Kirche seines Amtes enthoben; 1945-66 evangelischer Bischof von Berlin-Brandenburg, 1949-61 Vorsitzender des Rates der EKD; vertrat die Eigenständigkeit der Kirche gegenüber totalitaristischen Herrschaftsansprüchen.

Werke: Grenzen des Staates (1949); Ein Christ ist immer im Dienst (1961); Obrigkeit (1963).

- geb. 21.10.1902 in Landsberg (Warthe)

- gest. 28.3.1990 in Berlin (West)

Deutscher Theologe (ev.); ab 1935 Präses des Bruderrates der Bekennenden Kirche in der Mark Brandenburg; 1961-67 Vorsitzender des Rates der EKD; 1966-76 Bischof der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg, in der Ausübung seines Bischofsamtes jedoch auf Berlin (West) beschränkt (Verwaltung der Region Ost der berlin-brandenburgischen Kirche seit 1972 durch Bischof A. Schönherr); initiierte als EKD-Ratsvorsitzender im Hinblick auf die Versöhnung zwischen den Deutschen und ihren östlichen Nachbarn die Ostdenkschrift der EKD; wirkte als entschiedener Pazifist in zahlreichen Organisationen. (Brockhaus)

- geb. 28.11.1912 in Marienburg (Westpreußen)

- gest. 19.7.1992 in Berlin

Der Sohn eines Kaufmanns mußte ab 1940 mit seiner Frau und seiner Mutter Zwangsarbeit leisten; 1943 wurden er, seine Frau und seine Mutter, die er beide nie wiedersah, verhaftet und nach Auschwitz deportiert - sein Vater war bereits auf dem Polizeirevier in Berlin gestorben - und mußte in dem Vernichtungslager Zwangsarbeit für IG Farben leisten; nach Umverlegung in die Konzentrationslager Buchenwald und Bergen-Belsen wurde er 1945 von britischen Soldaten befreit und entschied sich für ein Verbleiben in Deutschland, um sich für den Wiederaufbau der Jüdischen Gemeinde in Berlin einzusetzen. 1949 wurde er deren Vorsitzender (bis 1992), ab 1988 auch Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland; er engagierte sich für eine Verständigung, Aussöhnung und Beziehungen des gegenseitigen Respekts zwischen den Völkern und Religionen.

Berlin, St. Annen Kirchhof, Dahlem-Dorf

Berlin, Jüdischer Friedhof, Heerstraße

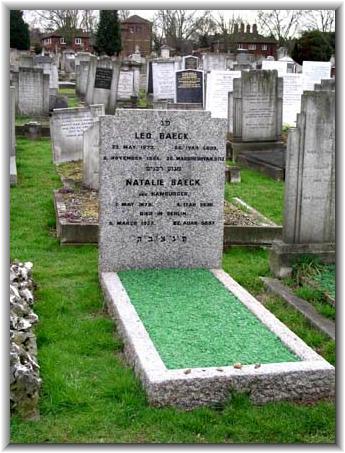

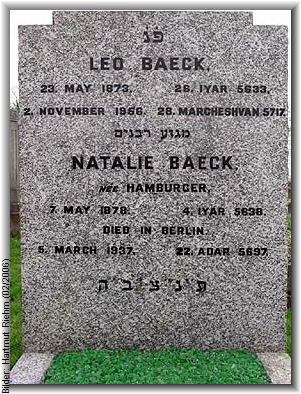

- geb. 23.5.1873 in Lissa (heute Leszno, Polen)

- gest. 2.11.1956 in London

Rabbiner; einer der führenden Gelehrten des Judentums seiner Zeit; studierte zunächst am konservativen Rabbinerseminar in Breslau, wechselte jedoch 1894 an die liberale Hochschule für die Wissenschaft des Judentums in Berlin und promovierte dort bei Wilhelm Dilthey über Spinoza. In Oppeln, wo er 1897 eine Rabbinerstelle annahm, entstand sein Hauptwerk Das Wesen des Judentums, das 1905 erschien und das klassische Denkmal einer liberalen jüdischen Theologie ist. Darin setzt er sich kritisch mit den Positionen von Adolf von Harnack auseinander. Von 1907-1912 amtierte er in Düsseldorf. Danach unterrichtete er an der Hochschule in Berlin. Während des Ersten Weltkriegs war er Feldrabbiner. Nach Ende des Krieges übernahm er mehrere Ämter in jüdischen Organisationen. Ab 1925 war er Vorsitzender des Wohlfahrtsverbandes Zentralwohlfahrtsstelle der deutschen Juden. 1933 wurde er Präsident der Reichsvertretung der Deutschen Juden, der Dachorganisation der jüdischen Organisationen. Ab 1939 wurde die Reichsvertretung durch die GESTAPO direkt kontrolliert, die Selbständigkeit entzogen. Trotz zunehmender Gefahr für sein Leben lehnte Baeck eine Emigration ab und unterhielt Kontakte zu Goerdeler, wurde 1942 schließlich verhaftet und nach Theresienstadt verschleppt. Er kümmerte sich während dieser bedrückenden Zeit und unter schwierigsten Bedingungen um die Gemeinde. Als Überlebender des Holocaust ging er als Präsident für Progressives Judentum nach London und übernahm zusätzlich eine Lehrtätigkeit am Hebrew Union College in den Vereinigten Staaten. Zum Andenken an Baeck wurde 1954/55 in New York das Leo-Baeck-Institut gegründet; es hat die Aufgabe, die Geschichte der deutschsprachigen Juden im 19. und 20. Jahrhundert zu erforschen und dokumentieren; Zweigstellen gibt es in Jerusalem und London.

Berlin-Weißensee, Jüdischer Friedhof (nur Gedenkstein, Grab befindet sich in London auf dem israelitischen Teil von Golders Green.

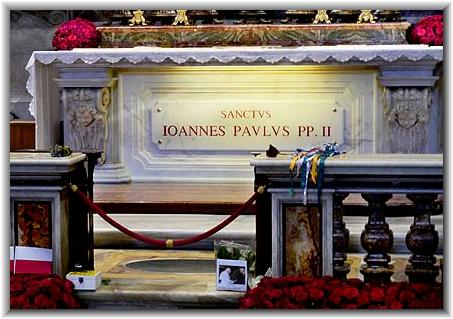

Johannes Paul II. Karol Jósef Wojtyla

![]()

![]()

![]()

- geb. 18.5.1920 in Wadowice b. Krakau

- gest. 2.4.2005 in Rom

Papst (1978-2005); der Nachfolger Papst Johannes Pauls I., war nach über 450 Jahren der erste nicht-italienische Papst. Aus Polen stammend, studierte Wojtyla zunächst Philosophie und Literatur an der Universität Krakau, ab 1942 dann Theologie; 1946 empfing er die Priesterweihe und promovierte in Philosophie in Rom und Theologie in Krakau. Er lehrte an den Universitäten in Krakau und Lublin. 1964 wurde er zum Erzbischof von Krakau ernannt. 1981 wurde er durch den Türken Ali Agca vor einem bis heute nicht eindeutig geklärtem Hintergrund in einem Attentat schwer versetzt. Politisch unterstützte er die polnische Reformbewegung Solidarnosc und setzt sich für die Wiedervereinigung Deutschlands ein. Anläßlich des von der USA geführten Irak-Krieges stellt er sich gegen die auch von der Weltgemeinschaft nicht gestützte amerikanische Intervention. Kirchenpolitisch und moraltheologisch steuerte er - aus westlicher Sicht gesehen - einen rigiden, konservativen Kurs, stellte sich gegen die Verwendung der Antibabypille, gegen die Homosexuellen, gegen die Priesterehe, gegen Frauen als Priester und unterstützte den umstrittenen kirchlichen Geheimbund opus dei. Gleichzeitig entschuldigte er sich für das im Namen der katholischen Kirche gegenüber den Juden begangene Unrecht z.B. während der Inquisition. Er versuchte die ca. 1,1 Milliarden Menschen umfassende katholische Christenheit zusammenzuhalten. Nach außen ergab sein Verhalten ein modernes, von Medieneinsatz geprägtes Bild. Er unternahm über 100 Reisen, u.a. auch nach China und in ehemalige kommunistische Staaten, besuchte Länder Afrikas und Südamerikas, in denen der Anteil der Katholiken ca. 50% umfaßt. Sein Tod wurde erstmals zu einem Medienereignis stilisiert. Tagelang verfolgte die Weltöffentlichkeit das Sterben des 84-jährigen pontifex maximus.

Am 1.5.2011 wurde Johannes Paul II. seliggesprochen, und am 27.4.2014 wurde er gemeinsam mit einem seiner Vorgänger im Papstamt, Johannes XXIII., von Papst Franziskus heiliggesprochen.

London, Golders Green Cemetery (israelitischer Teil)

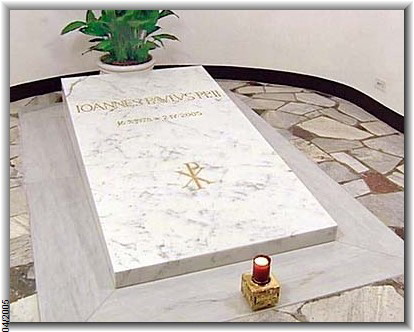

Rom, Basilica S. Pietro (Peterskirche), Altar d. St. Sebastian-Kapelle

Hinweis: Die sterblichen Überreste Johannes Pauls II. wurde nach der Seligsprechung im Mai 2011 unter den Altar der St. Sebastian-Kapelle im Petersdom überführt.

Rom, Basilica S. Pietro (Peterskirche), Vatikanische Grotten

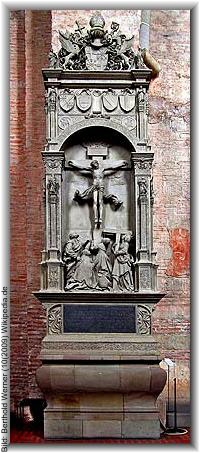

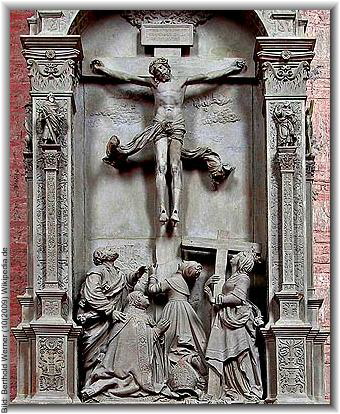

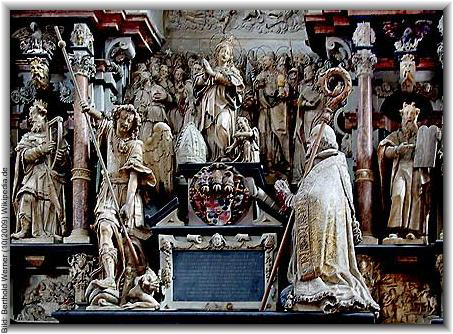

Richard von Greiffenklau zu Vollrads

- geb. 1467 auf Schloß Vollrads (heute zu Oestrich-Winkel, Rheingau)

- gest. 13.3.1531 auf Schloß Vollrads (heute zu Oestrich-Winkel, Rheingau)

Erzbischof und Kurfürst von Trier (1511-31); entschied sich für eine kirchliche Laufbahn und wurde nach fünfjähriger Ausbildung im Jahre 1487 Domkapitular in Trier. Ab 1488 studierte er in Paris. 1503 erhielt er das Amt des Kantors im Trierer Dom und wurde Kanoniker in Mainz. Am 15.5.1511 wurde er von Papst Julius II. zum Erzbischof von Trier bestimmt und trat das Amt .am 30. Mai des Folgejahres an; verbunden mit dem Trierer Bischofsamt war die Kurwürde.

Als nach dem Tode Maximilians I. im Jahre 1519 die Wahl eines neuen Königs anstand, unterstützte Greiffenklau, nachdem er Bestechungsgelder erhalten hatte, Franz I. von Frankreich; gewählt wurde jedoch Karl I. von Spanien, der spätere Kaiser Karl V., zum römischen König. 1521, auf dem Reichstag zu Worms drängte der Erzbischof Martin Luther, seine reformatorischen Ansichten zu widerrufen, und bot ihm sogar Schutz und Unterkunft in Kurtrier an; aber Luther nahm das Angebot nicht an. Kurtrier blieb von der Reformation weitgehend unberührt; lediglich Franz von Sickingen, Anhänger der Reformation, versuchte im Herbst 1522- allerdings vergeblich - Trier zu erobern. Im Frühjahr des Folgejahres schloß Richard von Greiffenklau sich der Fürstenkoalition gegen Sickingen an, die mit dessen Niederlage und Tod endete.

Die der Stadt Koblenz auf der gegenüberliegenden Rheinseite thronende Burg Ehrenbreitstein ließ er zur Festung ausbauen und 1524 mit der bislang schwersten, neun Tonen schweren und 4,5 Meter lange Kanone ”Greif“ bestücken.

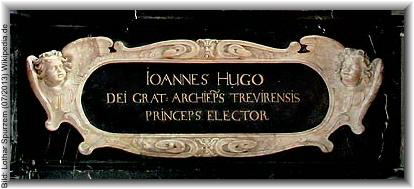

- geb. 13. od. 30.1.1634 auf Burg Vernich (heute zu Weilerswist, Krs. Euskirchen)

- gest. 6.1.1711 auf Schloß Philippsburg in Ehrenbreitstein (heute zu Koblenz)

Bischof von Speyer (1675-1711); als Johann VIII. Erzbischof und Kurfürst von Trier (1676-1711); geboren drittes von neun Kindern des Jülicher Kammerherrn Wilhelm von Orsbeck, besuchte ab 1642 zunächst das Gymnasium zu Köln und wechselte 1648 an das Mainzer Jesuitengymnasium. 1650 trat er in den Klerikerstand und studierte ab 1652 am Collegium Germanicum in Rom, wo 1655. seine theologischen Studien beendete und in die Heimat zurückkehrte. Nach weiteren Studien zwischen 1655 bis 1657 an der Universität Paris und in Pont-à-Mousson, erpfing er 1658 die niederen Weihen und trat Domkapitularstellen zu Speyer und Trier an. 1660 wurde er als Nachfolger des verstorbenen Gerhard Lothar von Büren zum Speyerer Domdekan, am 2.1.1672 in Trier zum Koadjutor und Nachfolger seines Onkels Karl Kaspar von der Leyen gewählt. Am 24.3.1674 erhielt Orsbeck in der Hofkapelle von Schloß Philippsburg die Priesterweihe. Am 16. Juli des Folgejahres wurde er zum Bischof von Speyer gewählt und 1676 wurde er in Trier Erzbischof und und zugleich Kurfürst. Am 24.1.1690, war Orsbeck einer der Kurfürsten, die an der Kaiserwahl in Frankfurt am Main teil, bei der Joseph I. zum deutsch-römischen König wählten.

Während seiner Zeit als Erzbischof und Kurfürst litt das Land, das bereits während des Dreißigjährigen Krieges geblutet hatte und völlig verarmt war, unter mehreren Kriegen, in denen das Land immer wieder stark in Mitleidenschaft gezogen wurde: Der Holländische, auch Niederländisch-Französischer Krieg genannt, der von 1672 bis 1678 andauerte. der sog. Reunionskriege (1683–1684) bei dem das Erzbistum Trier von Truppen des Königreichs Frankreich im Juni und Juli 1684 besetzt wurde. der Pfälzischer Erbfolgekrieges, während dessen 1688 erneut französischen Truppen in das Erzbistum Trier und das Bistum Speyer ein. Im Verlauf dieser Besetzung wurden u.a. die Städte Cochem und die Reichsburg Cochem, Mayen und Wittlich niedergebrann; der Spanischen Erbfolgekrieg, bei dem Sich Osbeck gleich zu Beginn in eine Allianz mit mit England und den niederländischen Generalstaaten gegen Frankreich verbunden hatte; das Land wurde wiederum Ziel französischer Truppen König Ludwigs XIV:, die unter General Camille d'Hostun, duc de Tallard im Oktober 1702 Trier und Teile des Erzstiftes überfielen und erneut große Verwüstungen anrichteten. Erst nach dem Sieg in der Schlacht von Höchstädt gelang englischen Truppen Ende Oktober 1704 zumindest eine vorübergehende Rückeroberung.

Trier, Domkirche St. Peter

Trier, Domkirche St. Peter

- geb. 31.8.1551 auf Schloß Vettelhoven (heute zu Grafschaft, Ldkrs. Ahrweiler)

- gest. 17.9.1623 in Koblenz

Erzbischof und Kurfürst von Trier (1599-1623); Neffe des Trierer Erzbischofs Johann von der Leyen; Vorfahre Klemens Wenzel Lothar von Metternichs; zuvor durch Jesuiten ausgebildet, studierte er zwischen 1567 undf 1581 an den Universitäten Köln, Perugia sowie Padua und unternahm Bildungsreisen nach Italien und Frankreich. Bereits 1570 war er Anwärter auf das Kanonikat (Domizellar) geworden, 1575 wurde er Domkapitular und 1590 Domscholaster des Trierer Doms. Im April 1599 ernannte ihn Erzbischof Johann von Schönenberg zu seinem Koadjutor, und nach dessen Tod wurde Metternich am 7.6.1599 vom Trierer Domkapitel zum neuen Erzbischof gewählt. Nach der Priesterweihe am 13. Juni durch den päostlichen Nuntius erfolgte die Konsekration zum Bischof am 30. Juli in der Kirche St. Florin in Koblenz. Die weltlichen Insignien der Macht wurden ihm 1600 von Kaiser Rudolf II. verliehen. Er versuchte zunächst die wirtschaftliche Situation des wirtschaftlich und finanziell geschwächten Landes insbesondere durch Steuererhöhungen und Einführung neuer Steuern bzw. vermehrter Prägetätigkeit der Münze zu verbessern; diese Ansätze scheiterten jedoch aufgrund seiner diversen Aktivitäten, insbesondere aufgrund seines Beitritts zur Katholischen Liga im Jahre 1610, der erhebliche Kosten verursachte, bzw. die militärische Konflikte und Besetzungen in den Jahren 1601, 1610, 1618 und 1620. Hinzu kam der kostenintensive Ausbau der hoch über dem Rhein thronenden Festung Ehrenbreitstein und die Erweiterung der Stadtbefestigung von Koblenz, aber auch ab 1615 der kostspielige Neubau der Trierer Residenz.

Metternich, in dessen Amtszeit der Beginn des Dreißigjährigen Krieges fällt, nahm an fast allen Reichsversammlung teil sowie 1612 an der Kaiserwahl von Matthias sowie derjenigen Ferdinands II. im Jahre 1619. Zugleich setzte er im kirchlichen Bereich die Reform seiner Vorgänger fort, so förderte er die Priesterausbildung und beteiligte in vielen Bereichen des kirchlichen Lebens, so z.B. bei der Seelsorge, der Volksmission, am Katechismusunterricht und auch dem allgemeinen Schulunterricht verstärkt Ordensmitglieder, wie Jesuiten, Kapuziner, Franziskaner (OFM) und die aus England vertriebenen Lehrschwestern der Ordensgründerin Mary Ward, die sogenannten ”Englische Fräulein“.

Trier, Domkirche St. Peter

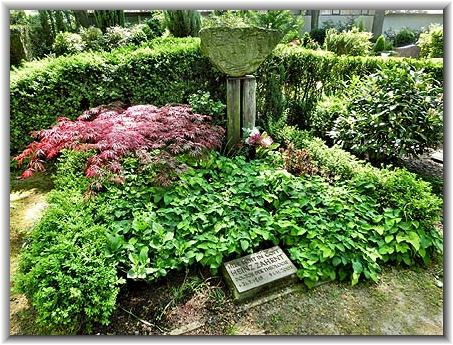

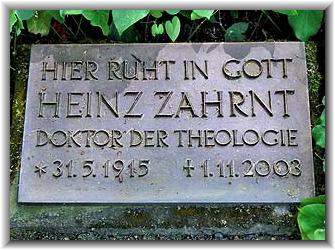

Heinz Friedrich Bernhard Zahrnt

- geb. 31.5.1915 in Kiel

- gest. 1.11.2003 in Soest

Deutscher Theologe (ev.), Autor und Publizist; Sohn eines Filialleiters einer Bank; besuchte ab 1924 die Kieler Gelehrtenschule und studierte anschließend von 1933 bis 1938 an den Universitäten Kiel, Marburg und Tübingen Evangelische Theologie, Philosophie und Geschichte. Danach war er bis zu seiner Einberufung zum Kriegsdienst im Jahre 1941 als Assistent an der Wiener Universität tätig; bei Ende des Zweiten Weltkrieges war er bis 1946 als Pfarrer in Rosenheim, dann als Hochschulpfarrer in Kiel tätig, bevor er 1951 in den Journalismus wechselte und über einen Zeitraum von 25 Jahre Chefredakteur des in Hamburg erscheinenden Deutschen Allgemeinen Sonntagsblatts war. Ab 1960 gehörte er dem Präsidium des Evangelischen Kirchentages an, von 1971 bis 1973 als dessen Präsident. Außerdem war der streitbare, stets nach der Wahrheit suchende Theologe Zahrnt, der auch Mitglied des P.E.N.-Zentrums Deutschland war, mit Vorträgen Gast auf zahlreichen Veranstaltugen.

Werke u.a.: Die Sache mit Gott (1966), Gott kann nicht sterben (1970), Wozu ist das Christentum gut? (1972), Warum ich glaube (1977), Martin Luther (1982), Jesus aus Nazareth (1987), Gotteswende (1989), Leben - als ob es Gott gibt (1992), Mutmaßungen über Gott (1994), Das Leben Gottes - Aus einer unendlichen Geschichte (1997).

Soest, Osthofenfriedhof

Omnibus salutem!