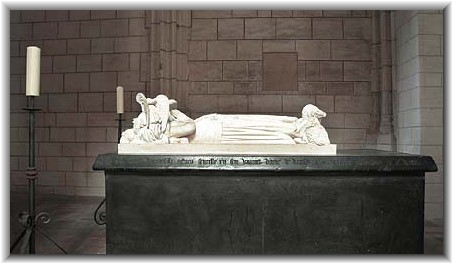

Loches ( Dép. Indre-et-Loire) La Collégiale Saint-Ours

- geb. ~1422 in Formenteau (Touraine)

- gest. 9.2.1450 in Anneville (Normandie)

Geliebte Karls VII. von Frankreich; die Tochter eines Soldaten aus niederem Adel war zunächst Hofdame von Isabella Anjou, Herzogin von Lothringen und Gemahlin von König René von Neapel. Karl machte die 20-jährige Schönheit 1444 zu seiner Geliebten und Maitresse und ernannte sie zur Ehrendame seiner rechtmäßigen Gemahlin Maria von Anjou. Als Hofdame am Königshof erlangte sie auf den König einen großen Einfluß. Dort führte sie auch die Mode der unbedeckten Brust ein. Nach ihrem überraschenden Tod geriet Karls Sohn, der spätere König Ludwig XI., der sie stets mit Haß verfolgt hatte, in den Verdacht, Agnès Sorel selbst ermordet zu  haben bzw. den Auftrag zu ihrer Tötung gegeben zu haben. Allerdings konnte dieses Vorwurf bislang nicht erhärtet werden. Nach dem ihr geschenkten Gut Beauté-sur-Marne wurde sie auch Dame de Beauté genannt.

haben bzw. den Auftrag zu ihrer Tötung gegeben zu haben. Allerdings konnte dieses Vorwurf bislang nicht erhärtet werden. Nach dem ihr geschenkten Gut Beauté-sur-Marne wurde sie auch Dame de Beauté genannt.

Als Madonna (fec. Jean Fouque)

Hinweis: 2004 wurde das Grab geöffnet und kriminaltechnisch untersucht. Zwar konnte eine hohe Quecksilberkonzentration im Körper nachgewiesen werden; ein gewaltsamer Tod konnte damit jedoch nicht nachgeiwesen werden.

- geb. 6.4.1929 in Mainz-Kastel

- gest. 7.7.2006 in Mainz

Deutscher Karnevalist; der gelernte Großhandelskaufmann war Gründungsmitglied des Karneval-Club Kastel und knapp 44 Jahre dessen Sitzungspräsident. Bis 1989 war er 25 Jahre lang Sitzungspräsident der Fernsehfastnachtssitzung Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht der Mainzer Fastnacht. Insgesamt war er 35 Jahre in der Fernsehsitzung aktiv. Angefangen hatte er als Büttenredner. 1947 hatte er den Atlanta-Club mitbegründet, aus dem später der Karneval-Club Kastel hervorging, dessen Ehrenvorsitzender Braun war.

Der damalige rheinland-pfälzische Ministerpräsident Helmut Kohl (CDU) hatte ihn 1973 als Redenschreiber engagiert. Bis 1993 war er als Referent in der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei tätig.

Werke u.a.: Wolle mer'n eroilosse (2005).

Auszeichnungen u.a.: Bundesverdienstkreuz am Bande (1995), Verdienstorden des Landes Rheinland-Pfalz (1997).

Wiesbaden OT Mainz-Kastel, Friedhof

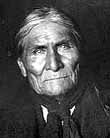

- geb. 16.6.1829 in Clifton (Arizona)

- gest. 17.2.1909 in Fort Sill

Häuptling des Stammes der Chiricahua-Apachen: nachdem seine Familie 1858 von Mexikanern getötet worden war, beteiligte sich Geronimo an Überfällen auf mexikanische und amerikanische Siedler. Er ließ sich schließlich in einem zugewiesenem Reservat nieder, nahm jedoch wieder an Überfällen auf Siedlungen der Weißen teil, nachdem die US-Regierung 1876 versuchte, die Chiricahua nach San Carlos  in New Mexico umzusiedeln, bis es General George Crook im März 1886 gelang, ihn gefangenzunehmen und zu zwingen, eine Vertrag zu unterzeichnen, der eine Umsiedlung nach Florida vorsah. Geronimo gelang es zu fliehen und seine Überfälle erneut fortzusetzen. Schließlich konnte er im September 1887 von General Nelson Miles gestellt und gefangengenommen werden. Geronimo und sein Stamm wurden zunächst nach Alabama (Florida) und schließlich nach Fort Sill in Oklahoma gebracht, wo sie sich als Farmer niederließen.

in New Mexico umzusiedeln, bis es General George Crook im März 1886 gelang, ihn gefangenzunehmen und zu zwingen, eine Vertrag zu unterzeichnen, der eine Umsiedlung nach Florida vorsah. Geronimo gelang es zu fliehen und seine Überfälle erneut fortzusetzen. Schließlich konnte er im September 1887 von General Nelson Miles gestellt und gefangengenommen werden. Geronimo und sein Stamm wurden zunächst nach Alabama (Florida) und schließlich nach Fort Sill in Oklahoma gebracht, wo sie sich als Farmer niederließen.

Memoiren: Geronimo’s Story of His Life (1906).

Fort Sill b. Lawton (Oklahoma), Military Reservation

Hinweis: Drei Mitglieder der Yale Skull and Bones Society, darunter Prescott Bush, Großvater von George W. Bush, raubten 1918, als sie als Kriegsfreiwillige während des Ersten Weltkrieges in Fort Sill ihren Dienst versahen, das Grab Gokhlayehs aus und brachten seine Knochen in ihr Kultmuseum. Die Überreste sind bisher trotz einer entsprechenden Petition der Apachen an den US-Kongreß bislang nicht zurückgegeben worden.

![]()

- geb. 1.1.1895 in Washington (DC)

- gest. 2.5.1972 in Washington (DC)

US-amerikanischer Kriminalist; studierte bis 1917 an der George Washington University in Washington. Danach erhielt er die Zulassung als Rechtsanwalt. Im gleichen Jahr begann er für das US-Justizministerium zu arbeiten und zeichnete dort als Leiter der Abteilung für die Registrierung feindlicher Ausländer verantwortlich. 1924 begründete er das Federal Bureau of Investigation (FBI), das er vom 10.5.1924 bis zu seinem Tod als Direktor leitete. Unter seiner Leitung gewann das FBI an kriminalistischer und politischer Bedeutung. 1925 führte er die zentralisierte Fingerabdruckkartei ein. Immer wieder wurde Hoover vorgeworfen, sein Amt zu mißbrauchen. So führte er u.a. eine inoffizielle Kartei ein, in der Daten von Personen des öffentlichem Interesses (Politiker, Schauspieler etc.) gesammelt wurden.

Werke u.a.: Persons in Hiding (1938), Masters of Deceit (1958), A Study of Communism (1962), Crime in the United States (1965).

Washington (DC), Congressional Cemetery

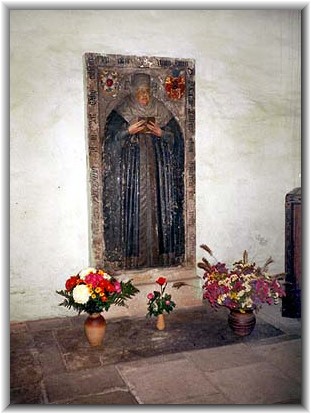

pinxit Lucas Cranach d.Ä. (1526)

pinxit Lucas Cranach d.Ä. (1526)  ca. 1530

ca. 1530

- geb. 29.1.1499 in Lippendorf (heute zu Neukieritzsch, Ldkrs. Leipzig)

- gest. 20.12.1552 in Torgau

Ehefrau Martin Luthers, gen. Die Lutherin. Als 5-Jährige kam sie nach dem frühen Tode ihrer Mutter in das Benediktinerinnenkloster Brehna; im Alter von sechzehn Jahren legte sie im Haus Marienthron bei Nimbschen das Gelübde ab, wurde Nonne. Aber sie entwickelte eine andere Einstellung zum Leben, als das hinter Klostermauern. Mut dieses für sie unbefriedigendes Leben durch Flucht aus dem Kloster zu beenden, hatte Martin Luther ihr gegeben: In seiner im Herbst 1521 entstandenen Schrift De votis monasticis iudicium argumierte er aus dem Wissen seiner Studien der Bibel heraus, daß das Leben von Mönchen in Klöstern eigensüchtigen Motive habe; es gäbe keine Verpflichtung zu Armut und Keuschheit, der Mensch erlange allein durch den Glauben an Christus sein Seelenheil. In seiner Schrift Ursach und Antwort, daß Jungfrauen Klöster “göttlich verlassen mögen” Demzufolge forderte er die Klosterbrüder und -schwestern auf: "Werdet andere Mönche und Nonnen oder lasst Kloster und Kutten liegen und werdet wieder Christen", worauf eine Welle von Austritten aus den Klöstern erfolgte. So verließen auch Katharina von Bora und weitere 8 Nonnen das Kloster Marienthron unter maßgeblicher Beteiligung von Martin Luther.am 4.1523 in der Nacht zum Ostersonntag, versteckt in Heringsfässern auf einem Planwagen, und fanden zunächst im Haus des Malers Lukas Cranach d. Ä. Unterschlupf; mit Martin Luther, den sie im Hause Cranach kennengelernt hatte, schloß am 13.6.1525 in Wittenberg die Ehe. Sie stand der Wirtschaftsführung des großen, stets gastfreien Haushaltes Luthers, der sie scherzhaft “mein Herr Käthe” nannte, vor. Aus der Verbindung gingen sechs Kinder hervor: Elisabeth und Magdalene - beide früh verstorben -, Johannes, Martin, Paul und Margarethe. Obwohl Luther in seinem Testament - wiissend um die tüchtige uns selbständige Art seiner Frau - verfügt hatte, daß sie Alleinerbin sein sollte, sowohl hinsichtlich der Weiterführung des Besitzes als auch der Erziehung der Kinder, mußte sich aber gegen den geltenden Sachsenspiegel, einem der ältesten Rechtsbücher des deutschen Mittelalters, zur Wehr setzen. Erst ein Machtwort des Kurfürsten Johann Friedrich I. von Sachsen sicherte ihr wesentliche Teile der Erbschaft und der Rechte. So konnte sie in dem alten Klosterbau bleiben. Als sie nach Wittenberg, das sie im Zuge der Kriegshandlungen gegen den protestantischen Schmalkaldischen Bund aus Wittenberg 1546 hatte verlassen müssen, im Juli des Folgejahres zurückkehrte, waren ihr Haus und die Gärten, die sie nach ihrer Heirat hatte anlegen lassen und die einen wesentlichen Anteil am Einkommender Familie beitrugen, verwüstet. Aufgrund der Aufwendungen für die Wiederherstellung des Anwesen geriet sie in schwierige wirtschaftliche Not Erst dank der Unterstützung seitens Herzog Albrecht von Preußen und König Christian III. von Dänemark konnte sie sich finanziell erholen. 1552 mußte sie Wittenberg wegen der Pest und Missernten erneut verlassen; sie flüchtete nach Torgau, vor dessen Toren sie einen Unfall mit ihrer Kutsche hatte, wobei sie sich einen Beckenknochen brach und an einer folgende Infektion verstarb.

Torgau, Marienkirche

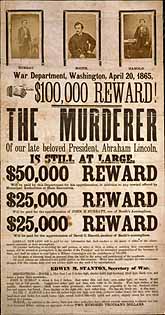

- geb. 10.5.1838 bei Bel Air (maryland)

- gest. 26.4.1865 bei Bowling Green (Virginia)

US-amerikanischer Schauspieler; Sohn eines Bühnenschauspielers; jüngerer Bruder des Schauspielers Edwin Booth; verübte das Attentat auf den amerikanischen Präsidenten Abraham Lincoln. Von 1860 bis 1863 war er ein erfolgreicher Shakespeare-Darsteller. Im Amerikanischen Bürgerkrieg kämpfte er als Partisan für die Südstaaten und organisierte 1864 erfolglos  eine Verschwörung, um Präsident Lincoln zu entführen. Am Abend des 14.4.1865, als Lincoln in einer Loge im Fords Theater in Washington D.C., saß, schoß ihn Booth mit einer Deringer in den Kopf. Er stieg anschließend auf die Bühne und rief: "Sic semper tyrannis" (So soll es immer den Tyrannen ergehen) Booth konnte in der allgemeinen Aufregung zunächst entkommen, wurde jedoch zwölf Tage später in der Nähe von Bowling Green in einem Schuppen entdeckt und erschossen.

eine Verschwörung, um Präsident Lincoln zu entführen. Am Abend des 14.4.1865, als Lincoln in einer Loge im Fords Theater in Washington D.C., saß, schoß ihn Booth mit einer Deringer in den Kopf. Er stieg anschließend auf die Bühne und rief: "Sic semper tyrannis" (So soll es immer den Tyrannen ergehen) Booth konnte in der allgemeinen Aufregung zunächst entkommen, wurde jedoch zwölf Tage später in der Nähe von Bowling Green in einem Schuppen entdeckt und erschossen.

An der Verschwörung, die zu dem Attentat führte, waren außer Booth noch neun weitere Sympathisanten des Südens beteiligt. Ursprünglich sollte Lincoln in die Südstaaten entführt werden, um ihn dann gegen konföderierte Kriegsgefangene auszutauschen; da der Plan nach der Niederlage des Südens jedoch obsolet war, entschlossen sich die Verschwörer, Lincoln zu töten.

Baltimore, Green Mount Cemetery

Hinweis: Die Grabstelle von J.W.Booth auf dem Areal der Familien Booth ist unmarkiert.

lt. Wikipedia.de mit Genehmigung der Familie Käsemann

lt. Wikipedia.de mit Genehmigung der Familie Käsemann ![]()

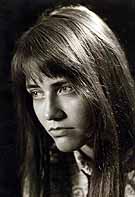

- geb. 11.5.1947 in Gelsenkirchen

- gest. 24.5.1977 in Monte Grande (Prov. Buenos Aires)

Deutsche Soziologiestudentin und Entwicklungshelferin; Tochter des Tübinger Professors für ev. Theologie Ernst Käsemann (*1906, †1998); studierte Ende der 1980er Jahre zunächst am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität in Berlin, bevor sie in den 1970er Jahren nicht nur Sozialarbeit in mehreren südamerikanischen Ländern leistete, sondern ab 1976 in Buenos Aires Volkswirtschaft studierte und schließlich auch als Sozialarbeiterin in den Armenvierteln der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires arbeitete, was sie in den Augen der damaligen Militärjunta verdächtig machte. Sie wurde am 8.3.1977 als angebliches "Mitglied einer politischen oppositionellen Gruppe" verhaftet und im Folterzentrum "El Vesubio" interniert. In der Nacht auf den 24.5.1977 wurde sie mit sechszehn weiteren Gefangenen aus dem Geheimgefängnis “El Vesubio” zu einem Haus in Monte Grande transportiert, wo alle Opfer einer Exekution durch Schüsse in Genick und Rücken wurden. Wenige Tage nach der Hinrichtung wurde von den für die Exekution verantwortlichen Militärs wahrheitswidrig behauptet, die Getöteten seien Terroristen und hätten sich in dem Haus mit Waffen und Handgranaten bewaffnet verbarrikadiert und seien bei der Erstürmung des Geländes und des Hauses getötet worden. Eine Obduktion, die ihre Eltern nach der Rückführung des Leichnams nach Deutschland hatten vornehmen lassen, bestätigte, daß die argentinischen Behörden gelogen hatten: Elisabeth Käsemann war aus nächster Nähe viermal in den Rücken geschossen worden.

Obwohl ihre lebensgefährliche Situation sowohl dem Auswärtigen Amt und dessen damaligem Chef, Außenminister Hans-Dietrich Genscher (*1927) in Bonn als auch dem deutschen Botschafter in Argentinien Jörg Kastl, der dort von 1977 bis 1980 die Bundesrepublik Deutschland vertrat, bekannt war, wurden keinerlei Maßnahmen eingeleitet, um die deutsche Staatsangehörige aus den Klauen der Junta zu befreien. Insbesondere dem deutschen Außenminister wurde mehrfach vorgeworfen, sich aus politischen und wirtschaftlichen Interessen zwischen der Bundesrepublik und Argentinien nicht für die in ihrem Leben Bedrohte eingesetzt zu haben. Obwohl er schon kurz nach der Verschleppung von dem Vorgang und der lebensbedrohlichen Situation für die Deutsche erfahren hatte, wurden erst nach Ende der Fußball-Weltmeisterschaft in Argentinien die Vorgänge - völlig verfälscht - bekanntgemacht und der Tod von Elisabeth Käsemann publik. Selbst der einflußreiche DFB-Chef Hermann Neuberger hatte keine Anstalten gemacht, der vom Tode Bedrohten durch Drohung mit einem evtl. Rückzug der deutschen Nationalmannschaft, die nicht unterrichtet war, aus dem Turnier das Leben zu retten (Großbritannien, Frankreich und die USA hatten in ähnlichen Fällen durch auf die jeweiligen Regierungen ausgeübten Druck die Freilassung von Entführten erzwungen).

Erst ab 2011 wurden mehrere damals führende argentinische Militärs wegen der Ermordung Elisabeth Käsemanns zu lebenslanger Haft verurteilt.

Tübingen OT Lustnau, Friedhof

- geb. 21.5.1945 in Bradford (Grafschaft Yorkshire)

- gest. 8.4.1968 in London-Heathrow

Britische Stewardess; nach der Schulzeit arbeitete sie von 1962 bis 1964 zunächst in einer Bank, ging dann als Kindermädchen zu einem Bauern im Kanton Neuchâtel (Neuenburg), um ihr Französich zu aufzubessern und arbeitete dann - ebenfalls als Kindermädchen - in San Francisco. Dort bewarb sie sich als Stewardess bei der Fluggesellschaft British Overseas Airways Corporation (BOAC), bestand das Bewerbungsgespräch und unterschrieb bei BOAC im Mai 1966 kurz nach ihrem 21. Geburtstag einen entsprechenden Arbeitsvertrag. Nach Abschluß der Ausbildung wurde sie der Boeing 707-Flotte der BOAC zugeteilt.Sie zog in den Londoner Stadtteil Kensington, wo sie sich mit einer Kollegin eine Wohnung teilte. Nebenbei nahm sie auch immer wieder Gelegenheitsjobs an, so arbeitete sie z.B. für eine Baysitter-Agentur.

Am 8. April 1968 war sie an Bord derBoeing 707 G-ARWE mit der Flugnummer 712, deren Ziel Sydney in Australien mit 116 Passagieren und 11 Besatzungsmitgliedern an Bord war. Kurz nach dem Start vermeldete der Pilot den Ausfall des Triebwerks Nr. 2 und einer brennenden Tragfläche. Er kehrte sofort um und landete das Flugzeug bereits 2 1/2 Minuten später wieder auf dem Flughafen von Heathrow. Aus dem Mittelteil der Maschine quoll eine große Menge beißenden schwarzen Rauchs, und das Feuer breitete sich über die gesamten Tragflächen aus, so daß nur der vordere und der rückwärtige Ausgang noch frei waren. Harrison und ein Steward lösten eine Rettungsrutsche am hinteren Teil des Flugzeugs aus, die sich allerdings verdrehte, so daß der Steward hinunterklettern mußte, um sie verwendungsfähig zu machen, während Harrison die Passagiere beruhigte und dann ihnen half, geordnet, einer nach dem anderen, das Flugzeug über die Rutsche zu verlassen. Da sich das Feuer weiter nach hinten ausbreitete, so daß der Ausgang nicht mehr verwendet werden konnte, führte sie die verbleibenen Passagiere zu einem anderen Ausgang. Sie selbst konnte das Flugzeug nicht mehr verlassen; man fand ihre Leiche in der Nähe eines gehbehinderten Rentners, der sich in einer der hinteren Sitzreihen befand. Außer Jane Harrison kamen dank ihres heldenhaften und selbstlosen Einsatzes nur vier weitere Menschen bei der Katastrophe ums Leben. Für ihre Tapferkeit wurde sie als eine von insgesamt vier Stewardessen mit dem George Cross (GC) für besondere Tapferkeit von Königin Elizabeth II. postthum ausgezeichnet.

Fulford (York), Cemetery

Emilia Gräfin Broel-Plater [lith. Emilija Pliaterytė]

![]()

- geb. 13.11.1806 in Wilno (Polen, heute Vilnius, Litauen)

- gest. 23.12.1831 auf Gut Justianowo bei Lazdijai (Litauen)

Polnisch-litauische Freiheitskämpferin; Mitglied einer Familie, deren Wurzel nach Westfalen zurückreichen; Tochter des Grafen Francis-Xavier Broel-Plater und der Anna née Mohl: lebte seit 1815 mit ihrer geschiedenen Mutter bei Verwandten in Lixten bei Dünaburg in Livland (heute Lettland); aufgewachsen in einem patriotisch-polnischen geprägten Umfeld, beteiligte sie sich am Novemberaufstand von 1830/1831, indem sie eine kleine militärische Einheit auf die Beine stellte und mit ihr an zahlreichen Kampfhandlungen teilnahm; u.a. organisierte sie gemeinsam mit ihrem Cousin Cezary Plater einen Aufstand der örtlichen Bevölkerung, schloß sich selbst den freiwilligen Jägern von Wilkomir, dann dem Korps von Konstanty Parczewski an. Nachdem der polnische General Dezydery Chłapowski in Litauen eingetroffen war, um den dortigen Aufstand zu unterstützen, und die Einheit in die reguläre Armee integriert hatte, wurde sie Kommandeur 1. Kompanie des 1. litauischen Regiment, das später als das 25. Linien-Infanterieregiment bekannt wurde. Sie zeichnete sich in Schlachten bei Kowno und Szawle aus und erhielt noch im Felde den Rang eines Kapitäns (i.e. Hauptmann). Als Chłapowski Einheit nach einem mißlungenen Angriff auf Wilno 1831 zurückgeschlagen wurde und sich gezwungen sah, sich über die preußische Grenze zurückzuziehen, trennte sie sich von der Einheit und machte sich mit ihrem Cousin auf den Weg nach Warschau. Auf dem Wege dorthin, wurde sie vor Erschöpfung krank, wurde zunächst in ein Bauernhaus gebracht, bevor sie von dem Grundbesitzer Ignatius Ablamowicz auf sein in der Nähe von Kapčiamiestis gelegenes Gut gebracht wurde, wo sie starb. Nach ihrem Tod wurde die litauisch-polnische Jeanne d’Arc (wie Emilia Plater auch genannt wurde) in zahlreichen literarischen Werken polnisch-litauischer Autoren zu einer Symbolfigur des Widerstandes gegen die ”russische Fremdherrschaft“ hochstilisiert.

|

Emilia Plater inmitten ihrer Soldaten

Kapčiamiestis (Litauen), Friedhof

- geb. 15.9.1909 in Rotorua (Neuseeland)

- gest. 22.11.1982 auf Mallorca

Neuseeländische Fliegerin; eines von drei Kindern eines Zahnarztes; wuchs in Auckland auf, wohin die Eltern 1913 übersiedelt waren. 1929 flog sie in Sydney während eines Feiertages erstmals als Begleiterin des Piloten Charles Kingsford Smith; ihre inzwischen geschiedene Mutter hatte das Ereignis für sie arrangiert, da sie das große Interesse ihrer Tochter an der Fliegerei nicht nur billigte, sondern auch unterstützte. Im Folgejahr reiste Jean Batten nach England und nahm im London Aeroplane Club Flugunterricht und erwarb bereits im Dezember den A-Flugschein, dem im Dezember 1932 der Erwerb des B-Flugscheins folgte. Nach zwei erfolglosen Versuchen im Jahr 1933, einen Flug von England nach Australien durchzuführen, gelang ihr in ihrem Flugzeug, dem günstig erworbenen Zweisitzer Gipsy I Moth, der Alleinflug schließlich im Mai 1934: Nach 14 Tagen und 22½ Stunden erreichte sie Sydney. Dort wurde sie vom Premierminister von New South Wales und Mitgliedern seines Kabinetts empfangen. Während eines Zusammentreffens am 8.6.1934 mit dem Prince of Wales in einem Militärkrankenhaus in Randwick, Sydney, schenkte dieser ihr eine schwarze Katze, die ihr Glück bringen sollte und sie “Buddy” nannte und die sie auf einer vierwöchentlichen Tour durch das Land begleitete (das Tier soll von der vielen Fliegerei neurotisches Verhalten an den Tag gelegt haben; alleine der Anblick eines Flugzeugs soll “Buddy” so erschreckt haben, daß er wegrannte und sich verstecken wollte; als Batten im April 1935 nach England zurückflog, ließ sie die Katze allerdings in Australien zurück). Im November 1935 war sie die erste Frau, die alleine den Südatlantik in 61 Stunden in einer Percival Vega Gull auf dem Weg nach Brasilien überquerte, und im Oktober 1936 führte sie als erste einen Direktflug von England nach Neuseeland in 11 Tagen, ebenfalls in einer Percival Vega Gull - durch, der sie allerdings körperlich so sehr mitnahm, daß sie eine Aus-Zeit nehmen mußte, Erst im Februar des Folgejahres kehrte sie nach Australien zurück, und einige Monate später absolvierte sie ihren letzten Langstreckenflug, der sie .von dort nach England führte. Ihre Karriere wurde abrupt durch den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges beendet, als man ihr Flugzeug akquirierte und ihr das Fliegen nicht mehr erlaubte. Während des Krieges machte sie mittels Vorträgen “Fundraising”, um Geld für Waffen und Flugzeuge zusammenzubringen. Nach dem Ende des Krieges zog sie sich weitgehend aus dem öffentlichen Leben zurück, war allerdings 1977 Ehrengast bei der Eröffnung des Aviation Pioneers Pavilion im Museum of Transport and Technology in Auckland, kehrte danach aber wieder in ihre neue Heimat nach Mallorca zurück. Dort wurde sie 1982 von einem Hund gebissen und starb an den Folgen des Bisses, da sie sich nicht behandeln ließ.

Auszeichnungen u.a.: Commander of the British Empire (1936), Ordre de la Légion d'honneur (1936), Mitglied der Fédération aéronautique internationale (1938).

Palma de Mallorca, Cementerio Municipal

Omnibus salutem!